いっしょに笑おう

私達はご本人の特性を理解し、

個別化した活動を大切にします。

生活介護笑では、言語理解やコミュニケーションに困難さをもつといった重度障害者(知的・精神)の特性を理解し、ご本人の「できる部分」「できそうな部分」を職員全員で繰り返しアセスメントします。

そして、作業内容はもちろん、作業量や休憩時間も含めた個別化した活動を提供し、利用者様一人ひとりが自分らしく生き、笑顔になることを目指します。

-簡単な自己紹介をお願いします。

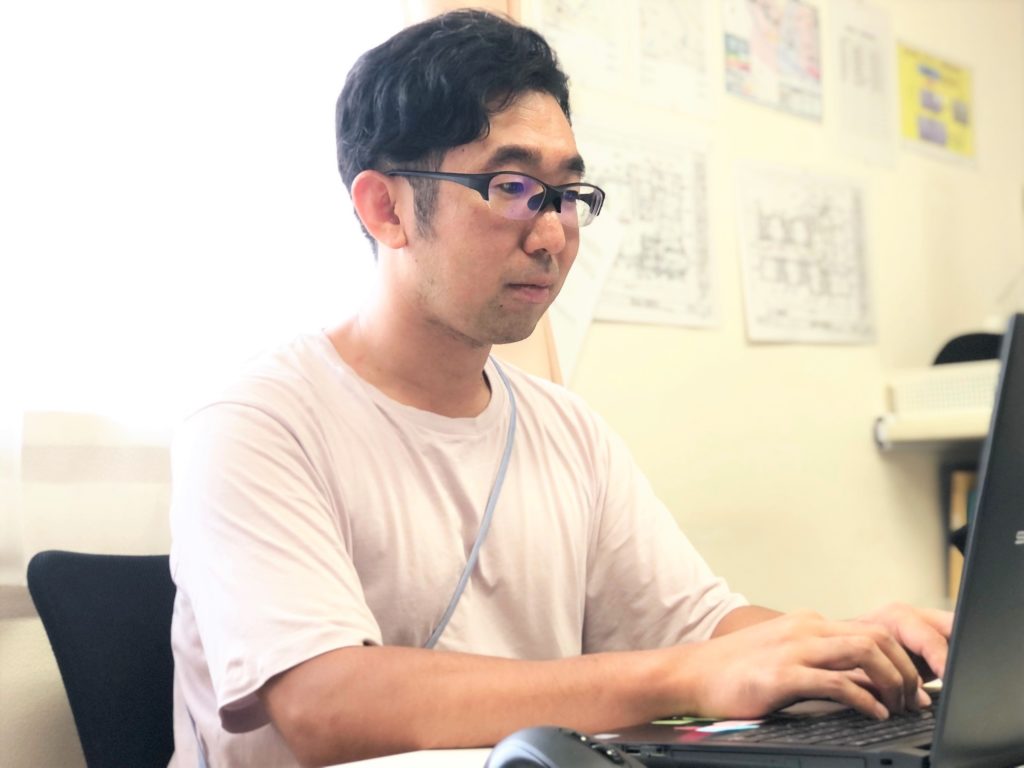

田中) はじめまして。2020年9月より生活介護笑(以下、笑)でサービス管理責任者をしている田中憲哉と申します。SHIP入職前は、教育現場や重度・最重度の知的障害者が対象の入所施設で働いていました。

-教育から福祉にフィールドが変わり、仕事上でとまどうことはありませんでしたか?

田中)学校等の「学び」の場が主戦場となる教育分野とは異なり、障害福祉サービスはその方の生活の場すべてが職域となることが、違いの一つとして挙げられるのではないかと思います。まだ障害福祉サービスの仕事に入りたてだった頃は、支援することによって利用者様が自分の言うことを聞いてくれれば良い支援ができたという幻想に取りつかれていました、今思えばアブない職員だったように思います。

そんな思考で仕事をしていたため、支援中の感情の起伏が激しくなっていたことや周囲の評価を気に懸けてばかりいたこともあり、仕事での心身の疲れを強く感じるようになっていました。その時期、ため息が増えていることを同僚から指摘され、「心を穏やかな状態に保ちながら支援に当たるには、どうしたらよいのだろう?」と思うこともありました。

-自身の理想と現実のギャップに悩む状態から、抜け出せたキッカケはありましたか?

田中) ひとりよがりな支援ではなく、もっと合理的で科学的な根拠のある支援をしたいと思っていたところ、内部研修で応用行動分析の手法について学ぶ機会を得ました。利用者様の心理状態ではなく行動に着目し、その行動の機能(意味)を理解し適切な介入を行うという応用行動分析のプロセスが、元々人間観察や推理好きな私の性格にハマったような気がします。

「なぜ、あの方はあの時間帯であのような行動をするのだろう?」などと振り返りつつ、それに対する自分なりの仮説を立ててみるようになると、夢中で利用者様を観察するようになりました。例えば帰りの電車の中、食事、入浴、布団に横になった時などに、ふと新しい発想が浮かんだりすると、「明日これを試してみよう」とか、「同僚に話してみよう」という感じで、出勤するのが楽しみになりました。

もちろん、その支援や考え方が利用者様にマッチしなかったことや、「はあ?」みたいな反応が返ってきてガッカリしたことが何度もありました。それでも自分の意思や感情を適切に表現することが難しい利用者様と向き合いながら、支援内容が利用者様にうまくマッチして良い方向に進んだ瞬間は、うれしさで全身に鳥肌が立つほどです。ほかの方にとっては、「そんなことくらいで?」と思うような些細なことに喜びややりがいを感じられるようになったと自覚した時に、「この仕事に就いてよかった」と確信しました。

-最後に、これから障害福祉の分野で働いてみたいと考えている人に、何か一言お願いします。

田中) 前職の入所施設で働き始めたころ、人生の中で初めて出会ったと言ってもいい重度の利用者様への支援に戸惑い・迷い・失敗しては落ち込み、同僚と自分のデキを比べては情けなくなる憂鬱な毎日でした。半年ほど経って、そんな様子を見かねた先輩職員が食事に誘って下さって、その席で「自分がもっと良い存在でありたいと焦る必要はないと思うよ。利用者様だって、僕たちと同じようにコミュニティの中で生きている存在で、コミュニティの中にはいろいろな人がいるじゃない。だから、まずはありのままの自分が利用者様のコミュニティの一部になっていれば、それでいいと思うよ。」という言葉をかけてもらいました。それを聞いて、「支援者として必要な知識・技術・経験は、きっと少しずつ得られるだろうから、まずは臆せずコミュニティの中に居続けよう。」と開き直ることができました。

私から障害福祉を目指している皆様に言えることは、「障害福祉に対して、自分で心の垣根を設ける必要はない。」の一言です。今の自分に何ができるのか、何を知っているのかにとらわれず、まずは利用者様のコミュニティに入り込んでみてほしいですし、一緒にSHIPというコミュニティの構成員となって下さる方との出会いを心から楽しみにしています。

このインタビューだけで生活介護笑の支援内容をご理解いただくのは難しいかと思います。随時、見学や体験を受けつけておりますので、お気軽にご連絡ください。

-簡単な自己紹介をお願いします。

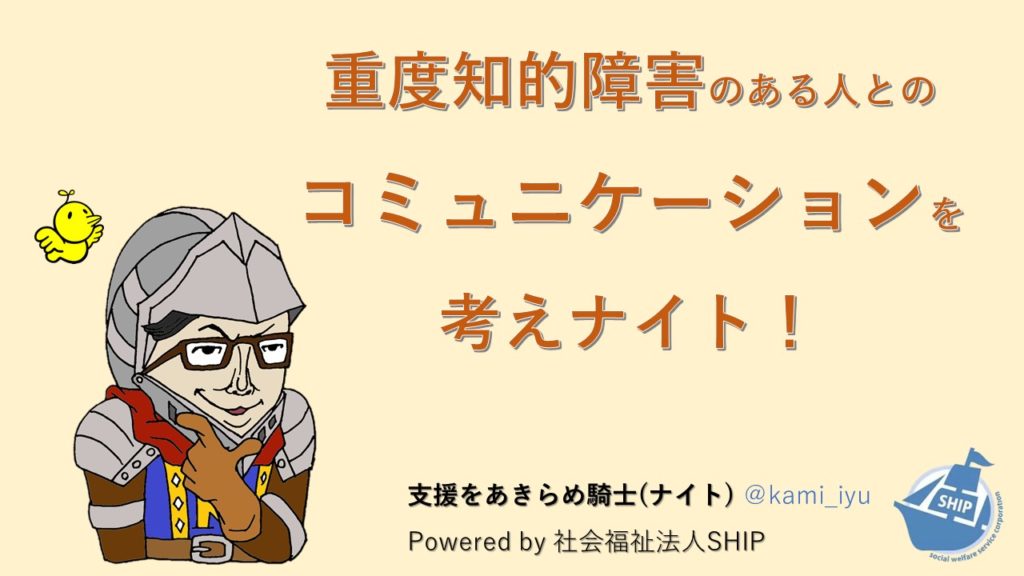

紙谷)2022年8月から生活介護「笑」(以下、笑)で生活支援員をしている紙谷一です。

SHIPでは、グループホーム「サクレ江戸川」世話人として5年、就労継続支援B型「エスプリドゥ」サービス管理責任者として3年、生活介護「笑プラス」生活支援員として3年働き、こちらの生活介護「笑」に異動してきました。

また、2021年5月からは、「支援をあきらめ騎士(ナイト)」として、重度知的障害者の支援事例を中心に、YouTubeの「構造化支援チャンネル」で動画の公開もしています。

-SHIPの中でも多様な事業を経験されていますが、現在の重度知的障害者への支援と、サクレ江戸川やエスプリドゥでの精神障害者への支援の違いは感じますか?

紙谷)大きな違いがありますね。一番の違いは「コミュニケーション」だと思います。

精神障害者の方々は、個人差はありますけれど基本的な言葉でのコミュニケーションが可能です。

一方で、重度知的障害者の方々の場合は、言語コミュニケーションが苦手あるいはできない方が多く、何を伝えたいかが簡単には分かりません。いわゆる不適切な行動(引っ張る・叩く・騒ぐ等)を通して何かを伝えようとしていることもありますので丁寧な観察が必要です。

利用者様が受け取りやすい情報のカタチを探り、ツールを作成・活用していくことでお互いに理解できるより望ましいコミュニケーションに近づけるよう取り組みを続けています。

-笑での仕事内容を教えてください。

紙谷)日中活動として運動プログラムと作業プログラムを提供しています。また、プログラム間の空き時間(いわゆる余暇)をどのように過ごすかを工夫したりもしています。

活動中に必要な配慮、または学習して欲しいことなどは、個別支援計画に沿って、利用者様ひとりひとりの学習スタイルにあったカタチで提供できるように努めています。

絵や写真を使ったカードなど、視覚的な情報でのやりとりを中心とし、利用者様が安定して穏やかに日々過ごせるようにと考えています。

支援を行う中で特にむずかしいと思うことは『やっちゃダメですよ』という禁止を伝えていくことです。

言葉が伝わらないという理由も大きいのですが、今までの経験を書き換えていく支援には、とても難しさを感じています。これも時間をかけてあきらめず、ちがうアプローチで伝わる方法を探しています。

-「構造化支援チャンネル」ではどういった活動をされていますか。

紙谷)重度知的障害を持つ利用者様とのコミュニケーション、ASD(自閉スペクトラム症)の学習スタイル、取り組みで活用したツールの紹介など、TEACCHプログラムに基づく構造化支援の事例を具体的なエピソードをもとに、わかりやすく紹介できるよう努めています。

重度知的障害や強度行動障害のある方たちへの支援の現場では、支援のむずかしさに頭を抱えている方々をたくさんお見かけします。そのお悩みを共有しながら、よりよい支援のあり方を見つけていけたら嬉しいです。

-最後に、笑の仕事のやりがい、目標を教えてください。

紙谷)仕事のやりがいは「創造性がある」ところです。

利用者様に自立課題や新しいツールを提供し、試行錯誤をして調整し、期待通りの行動になった時などは「おっ、きちんと伝わったな」と感じます。

仮にうまく伝わらなかったとしても、その人なりの考え方が反映された行動であるということで利用者様への理解が深まります。

アセスメントは専門的な手法のみならず、『その人のことをよく知ること』ですのでそれはそれで十分収穫ありだと思っており、次の取り組みにつなげていくようにしています。

仕事の目標は、「利用者様と共に成長する」です。

利用者様の行動や思考(あくまでも予測ですが)から勉強させていただくことがたくさんあります。利用者様のできることを増やしていくとともに、自分の専門性も深めていきたいですね。

このインタビューだけで生活介護笑の支援内容をご理解いただくのは難しいかと思います。随時、見学や体験を受けつけておりますので、お気軽にご連絡ください。

-簡単な自己紹介をお願いします。

土屋) 生活支援員の土屋です。

インテリア系の専門学校を卒業した後、建築系の会社に就職しましたが、「人と関わるような仕事がしたい」と思い立って、整体の専門学校に通いました。

整体師、カイロプラクティック師の資格を取得し、約16年間、整体の仕事に就き、その後、別の会社で2年ほど働いてから、SHIPに転職しました。

-事業所での仕事の内容を教えてください。

土屋) 生活支援員として、自立課題の設計、ウォーキングやドライブの同行などをおこなっています。

自立課題は、提供している課題ができている方には、少し変化をつけ似たような課題を提供しています。見本通りにモノをつくる課題では、その見本を毎日変えることで、利用者様が本当に見本を参考にしているのかを確認しています。

はじめの頃は色々と変更することで「不穏になったらどうしよう・・・」といった不安がありましたが、利用者様との接し方や距離感が分かってきて、新たな課題の提供に積極的に取り組めるようになりました。

-仕事のやりがいや、大変なことを教えてください。

土屋) やりがいは、利用者様の成長を感じられることです。

自分が担当する利用者様の特性などを理解し、その人に合った課題を考えたり、自分の支援によって「あ、成長してもらえるんだ!」と感じることがすごく嬉しいです。

利用者のみなさんも最初は警戒していたと思うのですが、だんだん打ち解けてきたと感じますし、受け入れてもらっているようでありがたい気持ちです。

大変なことはやはり「基礎知識がない」ことです。福祉未経験からのスタートで、とくにSHIPはTEACCHプログラムに取り組んでおり、専門的な知識を持つスタッフが多いので、自分の知識不足を日々実感しています。

それでも、そんな先輩たちに教えてもらえる環境のもと、「なぜこのような支援をするのか」に関する重度知的障害や自閉症の特性に配慮した支援の本質を理解することができています。

-支援について分かったとは、具体的にはどういう部分ですか。

土屋) たとえば、カードによる視覚情報の提示です。

話し言葉でコミュニケーションを取れない利用者様が多いので、カードを使ってコミュニケーションを取るのですが、最初はやり方も分かりませんでしたし、実はカードを使うことに自体に疑問がありました。

会話でも理解できるだろうという思いがあり、つい口頭で伝えようとしていたのですが、今ではそれが利用者様にとって負担になっていたことに気づきました。

また、スケジュールによる支援の必要性も理解できました。

「なぜ細かくスケジュールを貼って、全てその通りに活動させているのか」と疑問を抱いていました。でも、利用者様の特性を知ることで、見通しを持てないと行動できないことや、スケジュールがあることで不安が減り心地よい環境になることが分かりました。

「世間一般で言われる丁寧な支援が、本当に丁寧な支援なのか」を考えさせられ、学ぶことができたと思います。

-事業所として力を入れている支援を教えてください。

土屋) 「余暇時間の充実」に力を入れています。

決まった作業や自立課題に取り組むことは得意な方が多いのですが、「空き時間に何をして過ごすのか?」に苦手さを感じる方が多いことが分かりました。

たとえば、「この時間はパズルで過ごしてください」と空き時間の過ごし方を提供したケースがあります。決まった自立課題と違って、『どこを・どこまで』とか、『時間までに・何個やる』ということが分からず、混乱している様子が窺えました。

このように余暇時間の過ごし方は利用者様にとっては過ごしにくい時間であるため、「空き時間」をもっと快適に、リラックスして過ごせるようにと試行錯誤しているところです。

-最後に、今後の目標や課題を教えてください。

土屋) 未経験からこの仕事に就いたので、まずしっかりとした知識を身に付けることが課題です。自分のためだけではなく、知識不足で利用者様にも迷惑をかけてしまうと思うので、これは絶対に必要だと思います。

SHIPでは研修スケジュールが組まれ、勉強の機会を与えてもらえているので、しっかり学んでいきたいです。また、先輩スタッフさんから良い本や研修を勧めてもらえるので、もっと自己研鑽していきたいと考えています。

それとやはり、資格は取っていきたいです。先輩たちにフォローしてもらうだけでなく、介護福祉士などを取得し、自分自身がしっかり支援できるようになっていきたいというのが今後の目標です。

そして、できればこの場所で、この仕事を続けていきたいなという想いがあります。

このインタビューだけで生活介護笑の支援内容をご理解いただくのは難しいかと思います。随時、見学や体験を受けつけておりますので、お気軽にご連絡ください。

-簡単な自己紹介をお願いします。

井上) 非常勤のパート職として「笑」で働きはじめ、気づけばもう10年近くになります。事業所では、重度知的障害や自閉症のある方々の日中活動のお世話をさせていただいております。

子どもの頃からダウン症の友達や支援学級の先生と触れ合う機会が多く、その先生からは「障害は個性だよ!こんなこともできるんだよ!」と教えてもらいました。そんな経験から、障害者の方をサポートするのは『素敵な仕事だなぁ』と感じていました。

時を経て結婚して、子育てが落ち着いた頃、ご近所の障害のお子さんを持つママ友から「あなたは福祉の仕事に向いている!」と勧められたことがキッカケで、あらためてこの仕事に興味を持つようになりました。

最初のころは「命をあずかる責任の重さ」に怖さもありましたが、もともとお世話することが好きだったことや小さな頃から障害のある人たちから好意を寄せてもらえることが多かったので、SHIPの求人を見ながら「未経験でも思い切ってやってみよう!」と、この業界に飛び込んでみました。

-どのようなシフトで働いていますか? また、非常勤のパートスタッフとしての業務内容も教えてください。

井上) 平日の9:00~17:00までの時間帯で働いています。

笑では、チーム支援の体制をとって利用者様の日中活動をサポートしています。具体的には、6名の利用者様に対して、常勤1名+非常勤2名の合計3名でチームを組んでいます。

活動内容は、「屋内活動」と「屋外活動」に分けられます。屋内活動では、自立課題という個々のスキルに合わせた課題に取り組んでいただきます。屋外活動では、ウォーキングやドライブに出かけます。

-自立課題は自作されているそうですが、どのように作っているのですか?

井上) まずは利用者様ごとに個別のアセスメントをおこないます。アセスメントとは簡単に言うと、できそうなことや苦手な部分をみつけて、支援の手がかりをつかむことです。

アセスメントの結果、たとえば数字の認識ができそうなら、数字に関連した自立課題をつくって取り組んでいただきます。一定の期間取り組んでもらった後、再アセスメントをおこなって、実際にできそうなことが「できる」に変わっているのかを振り返ります。

私はもともと手芸などの創作的な作業が好きなので、自立課題をつくることも大好きな仕事のひとつです。また、この特技を活かして、作業スペースのリフォームや片付けなんかを頼まれることも多く、いつもワクワクしながら働いています。

-片付けなどはどちらかというと嫌煙される仕事のような気がしますが・・・

井上) 本当に片付けが好きなんです。というより家事全般が大好きで、汚れているところや散らかっているところを発見するたびに、「これは、どうやって片付けようかなぁ~」とワクワクしてしまいます。

私は昔から主婦のプロになりたかったので、家事に専念できる結婚生活はパラダイスでした。そして今、その経験を活かせる職場で働けていることも嬉しく思っています。

一緒に働くスタッフ同士、長所を活かして、短所を補い合って、お互いを認め合いながらよい事業所にしていけたらといつも考えています。

-利用者様とのコミュニケーションでも意識していることはありますか?

井上) いつも穏やかでいることを意識しています。本当に、いつも一緒、いつも同じ状態でいようと努めています。

利用者様は自閉症などの特性から先の見通しが立たず、不穏になることもしばしばです。そんな時にスタッフの側が感情的になってはいけません。不穏なときこそ安心できる存在でいることを心がけています。

そして、落ち着いていただいた後は、何が不穏や混乱の原因になったのか、その背景を知ろうと努めています。言葉のない知的障害者の方々の気持ちを汲み取ることも、この仕事のコミュニケーションに欠かせないポイントだと思います。

-最後に、生活介護「笑」のご利用を考えている皆さまへメッセージをお願いします。

井上) お預かりした利用者様が安全に活動できるようにいつも心がけています。事業所全体でヒヤリハットの改善に取り組むなど、安心して過ごせる場づくりを目指して頑張っております。

自分の子どもと関わるのと同じような気持ちで、利用者様の日中活動を誠心誠意サポートさせていただきますので、見学や体験などのご希望がございましたらお気軽にお問合せくださいませ。お待ちしております。

このインタビューだけで生活介護笑の支援内容をご理解いただくのは難しいかと思います。随時、見学や体験を受けつけておりますので、お気軽にご連絡ください。

-簡単な自己紹介をお願いします。

福本) 生活介護笑(以下、笑)で生活支援員をしている福本あすみと申します。笑がオープンした2014年9月の直前に入社し、それ以来3年半ほど勤務しています。

-続いて、笑での役割や仕事の内容を教えてください。

福本) 利用者様の活動の見守り・フォロー、記録の作成、利用者様のアセスメントのほか、サービス管理責任者のつくる個別支援計画をもとに活動を考え提供しています。

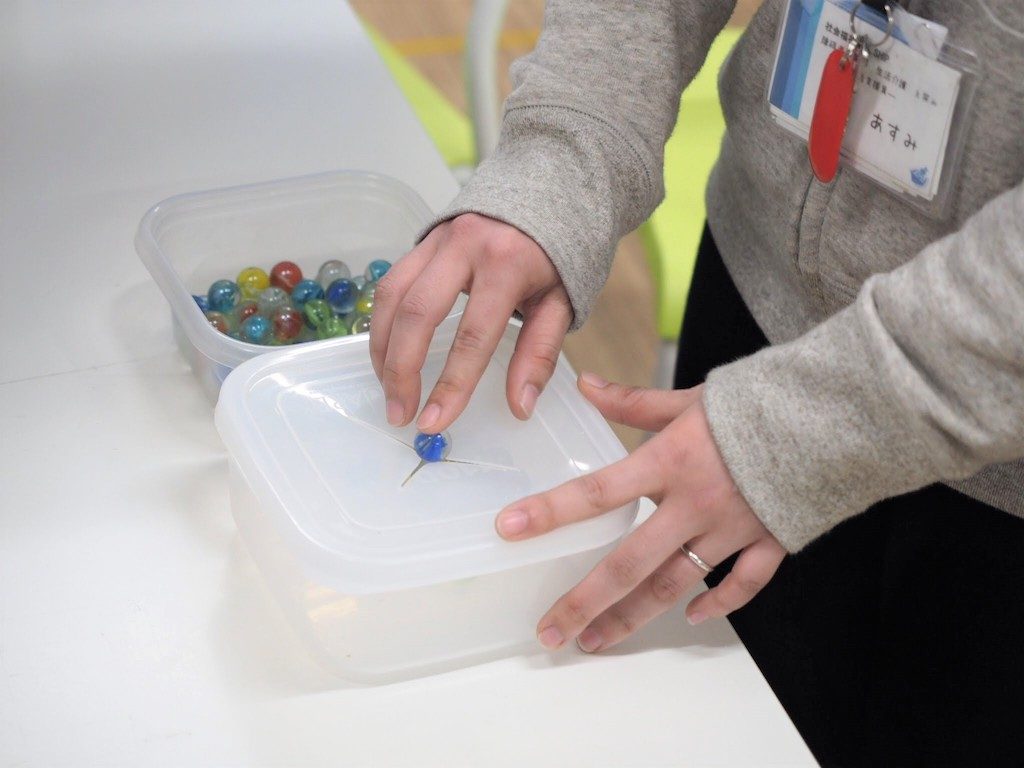

-重度障害(知的・精神)をもつ利用者様を対象とした自立支援課題が50課題ほどあると聞いていますが、例えばどのようなものがあるのでしょうか?

福本) ビーズ通しやボルト締め、バラバラになった部品を組み立てるボールペン組み立てなど課題があります。それから、もう少しシンプルな紙すきの材料になる牛乳パックの紙はがしやシンプルにビー玉を箱に入れていく課題もありますね。職員みんなで考えたものを提供してそれで返ってくる反応を見るのが楽しいです。

-笑の提供する自立支援課題の意味は?例えばビー玉を箱に入れる作業にどんな意味がありますか?

福本) 簡単に言うと利用者様が「好きなことをして落ちつける」ということですね。例えば、Aさんは、ビー玉を箱に入れる感触が好きなんですね。第三者が見るとあまり意味のある行為に思えないものであってもご本人にとっては心地よい手触りであったり、音であったりと好みがあります。実際、以前は掲示物を破ってしまう行為がすごく目立っていたんですけど、そのビー玉入れが定着して落ちつけるようになってからほとんどなくなりました。

-利用者様が主体的に課題を選択しているかどうかはどのように判断していますか?

福本) Aさんにとってのビー玉入れのように、好きな自立支援課題には長い時間でも没頭することができます。そして、ビー玉入れのトレイを自分から取りにきますし、反対に嫌い、やりたくない課題は見向きもしなかったり、ゴミ箱に捨てられてしまったこともあります(笑)

これからは、ビー玉以外にも割りばし入れだったりとか、形状を変えてものを入れるように幅を広げることができたらと思っていて、定着してきたらお住まいのグループホームでもそういうものを使って、見通しのつかない隙間の時間に好きなことをして過ごせるようにつなげていきたいですね。

-ところで、福本さんは笑の中堅職員という立場になると思うのですが、前職の入所施設の経験も生きているのでしょうか?

福本) はい、そうですね。利用者様の障害の重さや支援内容はぜんぜん違いますが、「あえて反応しない支援」や、「利用者様の要求全てに応えていると誤学習につながること」、「声掛けのタイミング」などは、前職での経験が活きています。前職では、経験を積むというよりは毎日をこなすのに精一杯でしたし、だんだんと笑って仕事ができなくなって結局1年半くらいで退職してしまったんです。

-すると、本格的に経験を積んだのは笑に入ってからということですか?

福本) はい、そうなります。また、前職では、主に重度の障害をもつ人としかかかわりがなく、言語能力のある中度の人の支援は初めてだったこともあり、2年半ほど前にオープニングスタッフとして採用された当初を振り返ると利用者様に「申し訳なかったな」と反省する部分も多いです。面談技術もまったくなかったし、利用者様に対して受容が全然できていなかったですし、話の聞き方は相手が話してくることをこっちでさえぎってしまったり、聞きたいことがあったらその場でパッと聞いちゃうとか。

-いわゆる傾聴や受容といったことだと思いますが、今はどのように変わったのでしょうか?

福本) 上司から「動機づけ面接法」という援助技術のレクチャーを受けてから、「そうですね」「そうなんだね」っていうような、あなたの言ってることは「私はわかりましたよ」っていうような受け止め方をするようになりました。なので、活動内容の提案の仕方もやっぱりその方が求めてないのにこっちが勝手にこういうのやったらいいじゃないですかとかいうのもやめました(笑)

相手が受け入れる体勢になってからこっちが初めて提案するっていうのを経験から学んで、そういう順序があると相手も変わってくるんだなっていうのを知ったんです。

-最後に笑で大切にしていることを教えてください。

福本) いかに利用者様の特性を理解して笑顔を増やすかということに尽きます。以前までは、ASD(自閉症スペクトラム障害)をもつ人への支援は、できない部分に注目しがちでした。でも、ASDの特性について学ぶようになってからは、できる部分に注目するようになったんです。そこをもっと伸ばせるような課題を提供することで、少しずつ生活の幅が広がっていく実感が持てて、もっとアセスメントをしていきたいと思うようになりました。

これからも職員と利用者様、みんなで考えたものを提供してそれで返ってくる反応を楽しみにしてきたいと思います。

このインタビューだけで生活介護笑の支援内容をご理解いただくのは難しいかと思います。随時、見学や体験を受けつけておりますので、お気軽にご連絡ください。